Recordatorio – Últimas Noticias

Su forma de escribir iba a contracorriente con lo que se tenía como científico y como culto.

Mucha sería su obra, como docente e investigador. Abarcantes, en cantidad y calidad, fueron sus libros, siendo de sus textos el más emblemático «Pueblo en vilo», trabajo producto de su año sabático en el afamado Colegio de México. Avanzaba 1967. Su intención, detrás de purgar los distintos archivos y notarias parroquiales, sería la de dar con la cotidianidad y la grandeza escondida en su lar michoacano.

Por supuesto, un cultor de una historia “seria”, al ocurrírsele buscar en los recovecos de las identidades locales, tendría que ser blanco de la desaprobación de sus iguales: “La mayoría tuvo la amabilidad de leer y darme su sentido pésame por haber perdido todo un año de mi vida académica, por haber perpetrado de un modo irresponsable una historia a todas luces sin valor alguno. De la reprimenda colectiva se abstuvieron tres figuras muy respetadas: Antonio Alatorre, José Gaos y Daniel Cosío Villegas. Este último, poder tras el trono, hizo que se publicara enseguida”; confesaría más tarde.

No obstante, «Pueblo en vilo» terminaría siendo un fenómeno editorial, con innumerables reediciones y traducciones, trayendo todo un despertar del microanálisis de los “pequeños espacios”, la más de las veces ninguneados.

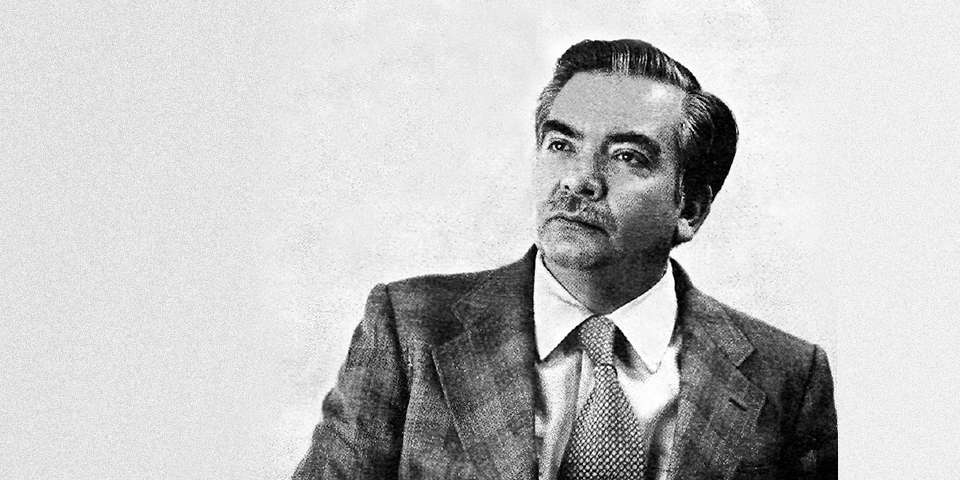

El porqué de tanto desaire por la Historia Matria lo encontraría Luis González y González, el historiador referido, en el no reconocimiento de las minorías, y por una especie de vergüenza étnica hacia la vida campesina; pese a que este esfuerzo indagatorio exigiría “la aplicación de todas las técnicas heurísticas, críticas, interpretativas, etiológicas, arquitectónicas y de estilo; es la mejor manera de poner en práctica todos los pormenores del método”.

Ya González y González había dado a la opinión pública, entre otros títulos, «La República Restaurada. La vida social» (1956), «El Congreso de Anáhuac» (1963), «Los presidentes de México ante la Nación» (1967) y luego, el mentado «Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia» (1968). Después vendría «La tierra donde estamos» (1971), «Invitación a la microhistoria» (1973), y paremos de contar.

Estudiaría Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Historia en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, y haría un posgrado en la Universidad de París, Francia.

Asimismo, sería fundador del Colegio de Michoacán, y docente del Colegio de México, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la Universidad de Austin, Texas, EUA, respectivamente.

Con varios premios en su haber, también sería miembro de distintas instituciones, entre ellas la Academia Mexicana de la Historia.

Había nacido el 11 de octubre de 1925 y fallecido el 13 de diciembre de 2003.

Al centenario de su nacimiento conmemoramos al maestro mexicano, cuya deuda reconocemos los que nos formamos en las últimas décadas del siglo pasado; deuda tanto por la visibilización de los más humildes, como por la aportación disciplinaria propiamente dicha.

En Venezuela, esos historiadores “rústicos” influenciados por González y González, y abanderados por Arístides Medina Rubio marcaron la diferencia. Negarlo sería ignorancia supina o simplemente mezquindad, virus muy campantes, por cierto, en estos días que corren.